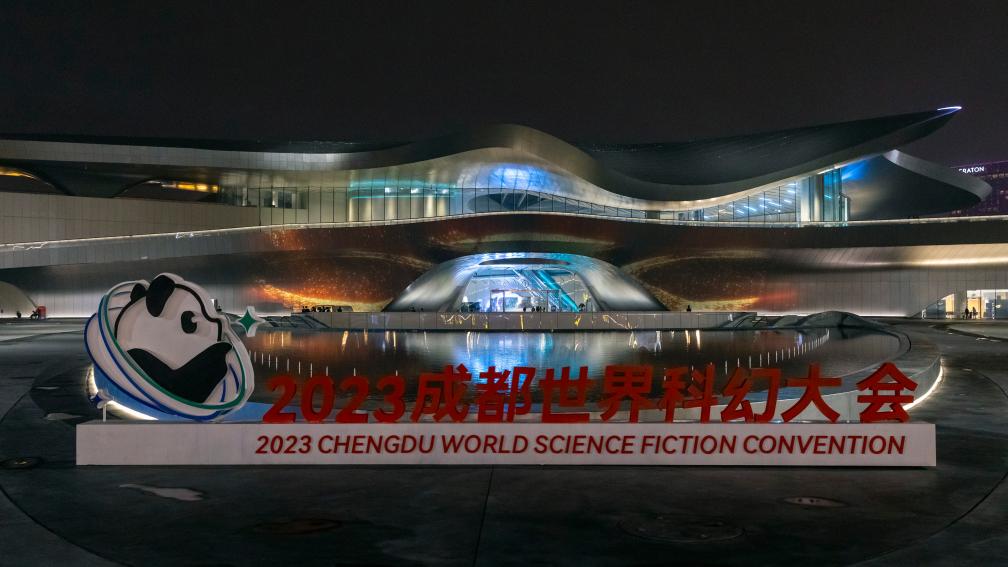

这是10月16日晚拍摄的2023成都世界科幻大会主场馆——成都科幻馆,三星堆出土文物的元素被灯光投射在建筑的外立面上。第81届世界科幻大会将于10月18日至22日在四川成都举行,这是世界科幻大会首次在中国举办。新华社记者沈伯韩 摄

新华社上海10月17日电 题:希望中国科幻文学不“止”于《三体》

新华社记者许晓青、余里

“希望中国科幻文学不‘止’于《三体》。”著名科幻作家刘慈欣最近在上海接受采访时说,中国科幻文学仍是一门“小众”文艺,希望《三体》系列之后能有更多好看的作品,大家都在努力。

在成都举办世界科幻大会前夕,科幻作家刘慈欣、韩松、何夕、江波等应邀来到上海,一同体验了位于徐汇滨江西岸凤巢的大型线下沉浸式科幻体验项目《三体·引力之外》。

长达两个半小时的体验,令科幻迷们最好奇的是,当科幻作家们如此“接近”模拟出的《三体》剧情时,他们会有怎样的反应。

刘慈欣显然很想以“出离‘三体’”的视角去看待每一个参与体验项目的“生命体”。不过,他也积极地介入了剧情发展,甚至在一处充满科幻感的“太空厨房”里忙着加热可以饮用的“液体”、制作一些“食物”。著有科幻小说《医院》《宇宙墓碑》等的韩松,在角色扮演之初就选择加入“医疗组”。来自四川的科幻作家何夕,则把自己扮演成一名消化道大夫。

随着剧情推演,科幻作家们全情投入到“拯救人类文明”的行列中。在最终选择是否要向全宇宙“暴露”人类文明信息的这一选项时,则各有不同。

“科幻作家是如何思考未来人类共同的命运?大家尝试一起去解答一些属于人类未来的问题,这不仅有意思,也很有意义,中国的科幻作家们应该发出更大的‘中国声音’。”科幻文化机构“未来事务管理局”创始人、首席执行官姬少亭认为。

在论坛环节,刘慈欣坦言,科幻文学和“大科幻产业链”还是有很大区别,大多数人为之兴奋的还是基于科幻电影、剧集、主题娱乐项目、衍生产品等带来的愉悦,这属于“大科幻产业链”的组成部分;深度的科幻文学读者依然聚焦于“书架上的一小列”。

“这首先是一个娱乐产业。科幻文学具有打基础的意义,但也要看到科幻文学整体创作力仍不足。这其中的原因也包括随着时代发展,人们日常的诱惑增多,小说家沉静下来深入创作的时间成本在增加,但我们需要《三体》之后,更多的好看的作品。”刘慈欣表达了他对科幻文学发展的关注、渴望和担忧。

他认为,随着科学技术的进步,特别是可控核聚变、人工智能、深空探索等研究有了新进展,科技与科幻正在呈现“相辅相成”的关系,那么更需要今天的中国科幻人身处其中,写出更多好作品。“我想,有些属于未来的问题,还需要人类持续推动科技发展去解决自身问题。”

今年是中国改革开放45周年,文学的发展,乃至科幻文学的发展,也是见证改革开放的一扇窗。当刘慈欣、韩松等回顾自己科幻创作之路时,也提到20世纪中国文学界一些颇具影响的人物和作品。刘慈欣说,前不久他去拜访了老一辈作家王蒙,再度深深感到文学的力量,他还提及电影《红衣少女》等女性题材文艺作品对科幻作家的影响。韩松则回忆,小说《林海雪原》以及各式连环画对自己的成长很有帮助。

“在从事科幻传播事业大约16年后,今天我更加感受到,科幻的‘双脚’深深扎入中国文化的泥土中。科幻从科技中汲取力量,但它也不完全是科技,我们需要更多像刘慈欣、韩松这样孜孜以求、不断创作的文学家,也需要更多推动中国科幻在海内外传播和版权开发的运营者。”姬少亭说。

在展望将在成都开幕的世界科幻大会时,比之过往,中国科幻人更充满自信,同时他们透露,正全力以赴投入到新的选题挖掘和文学创作中。

成都盛会将于18日开启。这是世界科幻大会首次在中国举行。